日本の植物学の父

牧野富太郎(1862~1957)は、1500種類以上の植物の学名(和名ではありません)を付け、現在も植物学研究に不可欠な資料であり続けている「牧野日本植物図鑑」を刊行するなど、日本の植物学の礎を築いたと評される植物学者です。2023年度前期のNHK朝ドラの主人公のモデルとしても知られています。

牧野は幼い頃から独学で植物について学び、1884(明治17)年に本格的に植物学を研究するために上京すると、そのずば抜けた知識量もあり東京大学理学部植物学教室への出入りが認められ、1889(明治22)年には日本人ではじめて植物にラテン語で学名を発表したと言われています。1912(明治45)年には東京帝国大学(現在の東京大学)講師となり、1927(昭和2)年に理学博士を取得。94歳で亡くなる直前まで精力的に研究をおこないました。

川﨑家所蔵

※モノクロ写真をカラー化しています。

兵庫県との深い絆

研究のみならず、全国をめぐり各地域で活動する植物研究者や愛好者との交流を深め、植物知識の普及にも力を入れていた牧野ですが、中でも兵庫県は出身地の高知県、拠点としていた東京都に次ぐ深いゆかりがあります。

1916(大正5)年、牧野は高価な書籍の購入や『植物研究雑誌』の自費出版などで資金が枯渇し、やむを得ず保有していた10万点もの植物標本を海外へ手放す決心をしましたが、神戸の資産家、池長孟(はじめ:1891~1955)はその標本をまとめて購入して神戸市兵庫区会下山(えげやま)の池長植物研究所に保管して、牧野に援助を始めました。標本が東京に戻るまでの25年間、牧野はたびたび神戸に滞在するようになりました。

その中で、牧野は、西宮市立高等女学校(市立西宮高校の前身)校長の山鳥吉五郎(1881~1945)、旧制灘中学校(現在の灘中学・高校)教諭の川﨑正悦(まさよし:1893~1978)などの兵庫県の植物研究家と交流を深め、兵庫県各地の研究家ともつながって、牧野が丹波地域にも訪れるようになりました。

三度の丹波訪問

牧野がはじめて丹波にやって来たのは1936(昭和11)年。9月19日に三田駅から小野村永沢寺(三田市永沢寺)に入り一泊、翌日に後川(しつかわ)村(丹波篠山市後川)を訪ねています。

2度目は1938(昭和13)年。5月9日に篠山を訪ね、国指定の天然記念物裸榧(はだかがや)、六本柳、安田の大杉、トケンランの自生地を見て一泊。翌日に多紀連山の小金ヶ嶽(こがねがたけ)に登っています。

その次は1939(昭和14)年で、8月18日に生野(朝来市)から青垣地域の佐治へやって来て黒井屋で一泊、翌19日に芦田村栗住野(くりすの:青垣地域)~幸世村日比宇(氷上地域)~独鈷の滝・浅山不動尊(丹波市氷上町香良)~柳町(氷上地域)~桟敷(さじき:氷上地域)~市辺(氷上地域)と丹波市内をめぐっています。

川﨑家所蔵

※モノクロ写真をカラー化しています。

安井喜太郎と樋口繁一

牧野の丹波訪問の際には多くの地元の研究者や愛好者が迎えましたが、安井喜太郎(1902~1943)と樋口繁一(しげいち:1910~1995)はそのリーダー的な存在と言えるでしょう。

旧柏原(かいばら)町(丹波市)出身の安井喜太郎は、兵庫県御影師範学校(神戸大学国際人間科学部の前身)・東京高等師範学校(筑波大学の前身)の学生のころから牧野と交流があり、大阪府立茨木高等女学校(春日丘高校の前身)、兵庫県立第一神戸高等女学校(神戸高校の前身)の教員時代には、丹波のみならず関西各地で牧野の姿をカメラに収めました。その写真は現在、とても貴重な資料となっています。

また、牧野に心酔して研究に没頭、後に『丹波の生物』を綴った旧西紀町(丹波篠山市)出身の樋口繁一は大阪府池田師範学校(大阪教育大学の前身)在学時から牧野の採集会に同行し、1937(昭和13)年の訪問時に牧野の宿の手配などその段取りを担っています。

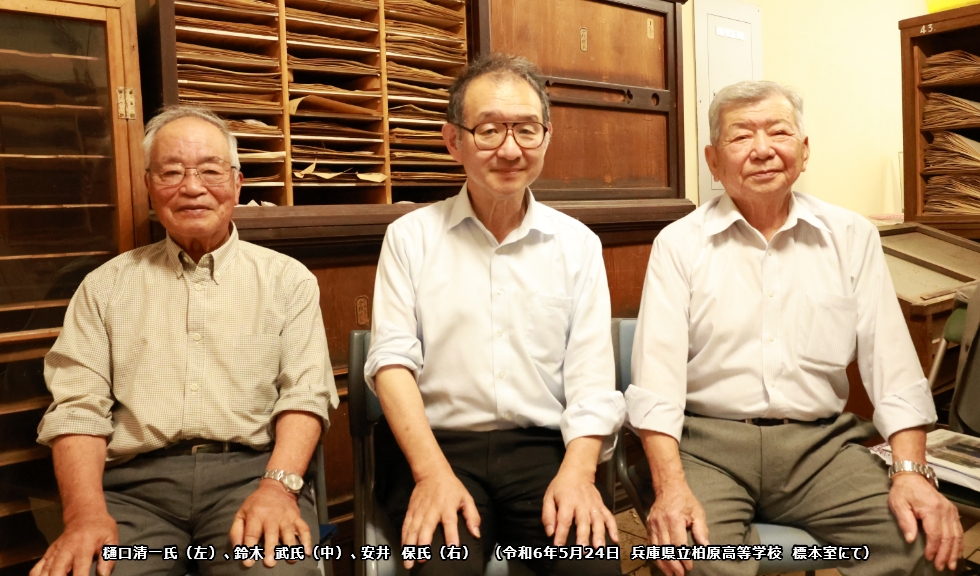

今回(令和6年5月24日)は、丹波や関西での牧野の活動や交流に詳しい兵庫県立人と自然の博物館(ひとはく)の鈴木武先生の司会のもと、安井喜太郎の甥の安井保さん、樋口繁一の子息で長らく柏原高校で教鞭を執っていた樋口清一(きよかず)さんに、牧野や丹波の植物などについて語り合っていただきました。その場所は、貴重な植物標本を所蔵する柏原高校の標本室です。

川﨑家所蔵

樋口家所蔵

※モノクロ写真をカラー化しています。

幻の新種「ヒオキ・ギボウシ」とは?

- 鈴木

- 牧野先生が丹波に来た時の写真は、ほとんど安井喜太郎さんが撮ったものですね。

- 安井

- 写真が趣味でしたから、牧野さんに同行した時はカメラ持参で。当時はフィルムではなくガラス板でした。自分で現像もしていたようです。

- 鈴木

- 時々安井さん本人も写っているので、どうやって撮ったのかなと思うんですよ。こちらには樋口繁一さんも一緒に写っていますよね。

- 樋口

- そうですね。喜太郎さんとはあちこちで会っていて、お互いよく知っていたと思います。

- 鈴木

- 牧野先生の教え子で京都大学の先生の田代善太郎(1872~1947)の日記にも「樋口と安井が来て…」と記されているんです。

- 樋口

- 親父は田代善太郎さんによく会っていましたよ。たびたび来られていましたから。ところで、1936(昭和11)年に牧野先生が永沢寺に来られた時に、こんな新聞記事が出ていたんですよ。ギボウシを持って行ったら「新種だ!」と牧野先生が言ったという記事なんです。牧野先生に「ヒオキ・ギボウシ」と命名してもらったんですけれど、学名がついていないので「幻の新種」になったままなんです。田んぼのあぜに植えて、いまも残っているんですが。

- 鈴木

- 牧野先生は「言いっぱなし」が結構あるんですよ(笑)。

- 樋口

- リップサービスだったかもしれませんね(笑)。

22年後には牧野とともに独鈷の滝へ

- 樋口

- 1936(昭和11)年に牧野先生が永沢寺へ来たときはどんな団体の関係なんですか。

- 鈴木

- 戦前の兵庫県博物学会ですね。メンバーは御影師範学校の卒業生が多いんです。喜太郎さんは御影師範学校、繁一さんは池田師範学校でしたよね。牧野先生は御影師範学校と池田師範学校の人たちとよくお付き合いしていたみたいです。

- 安井

- 喜太郎は1902(明治35)年生まれで1917(大正6)年に御影師範学校に入学しました。その年の夏休み、大正6年8月23日の日記には、友人7名で石生(いそう)~横田~市辺を経て香良の独鈷の滝方面に行き植物採集をし、帰りは圓通寺(氷上町御油)で参拝して弁当を食し、賀茂~常楽を経て成松から川の堤に沿って本郷の出合いで休み、4時に帰宅して採集した植物を整理したと記されています。

- 鈴木

- 独鈷の滝は牧野も訪ねていますね。

- 安井

- 喜太郎は1902(明治35)年生まれで1917(大正6)年に御影師範学校に入学しました。その年の夏休み、大正6年8月23日の日記には、友人7名で石生(いそう)~横田~市辺を経て香良の独鈷の滝方面に行き植物採集をし、帰りは圓通寺(氷上町御油)で参拝して弁当を食し、賀茂~常楽を経て成松から川の堤に沿って本郷の出合いで休み、4時に帰宅して採集した植物を整理したと記されています。

- 鈴木

- 喜太郎さんと牧野先生の出会いはいつ頃ですか。

- 安井

- 1919(大正8)年の秋に牧野先生が奈良へ来て、その時にはじめて会ったみたいですね。1922(大正11)年春に卒業して東京高等師範学校に入学していますが、その時の日記に「山鳥先生の母校に学ぶことになった」と書いてあるんです。

- 鈴木

- 山鳥吉五郎先生と牧野先生とは昵懇(じっこん)の仲ですしね。

牧野の知識の豊富さに触発されて…

- 安井

- その後、喜太郎は1928(昭和3)年に東京高等師範学校を出て旧制宮津中学(宮津天橋立高校の前身)の先生になり、1931 (昭和6)年の春に茨木高等女学校へ転勤し、1939 (昭和14)年まで勤務したのでここは長いですね。その後は神戸第一高等女学校の教頭になったのですが、結核にかかって1943(昭和18)年に地元の柏原で亡くなりました。私は1942(昭和17)年生まれですから、喜太郎の記憶はほとんどありません。ここに1918(大正12)年の兄弟の写真がありますが、喜太郎は8男1女の長男なんです。ですけれど東京へ出ていましたから柏原の家を継げないので弟に譲ったのですが、その弟の子が私になるんです。末弟は1986(昭和61)年から1994(平成6)年まで柏原町長を務めた安井幸太郎です。

- 樋口

- 喜太郎さんは私の親父よりだいぶ上ですね。親父は1910(明治43)年生まれですから、喜太郎さんが茨木高等女学校に赴任した1931(昭和6)年はまだ池田師範学校に通っていました。喜太郎さんや牧野先生と初めて出会ったのがその頃の大阪植物同好会の採取会ですが、非常に印象的だったようですね。おそらく、その時から植物に没頭するようになったのでしょう。

- 鈴木

- 特に牧野先生は人を惹きつける力がありますからね。

- 樋口

- その頃はまだ学生で、池田師範学校の堀勝(ほりまさる)先生についていったのでしょう。牧野先生の知識の豊富さに触発されて、それから必死になって走り回るようになったようです。

標本づくりには手間ひまがかかる

- 鈴木

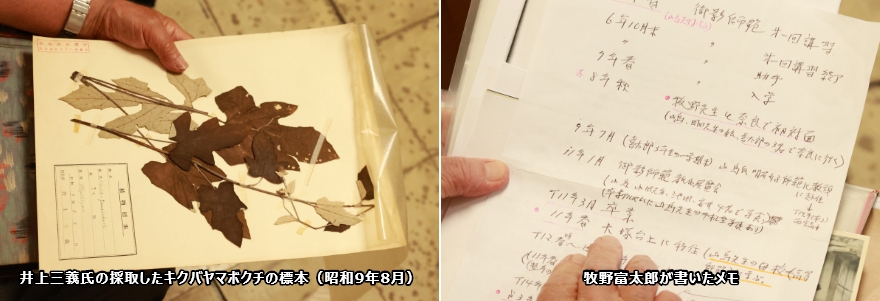

- 樋口さんは柏原高校の先生でしたが、ここに保管されている植物標本は主にどなたが作成したのですか。

- 樋口

- 御影師範学校出身で長らく柏原高校に勤めた井上三義(みよし)さんですね。岩槻邦男さん(兵庫県立人と自然の博物館名誉館長・東京大学名誉教授)が学生の頃に手がけた標本もありますよ。昆虫は山本義丸先生が主です。岩石の標本は、親父が池田師範学校の時の先生だった松山確郎(かくろう)さんのものが多いです。

- 安井

- 松山先生の息子さんと僕は同級生ですわ。

- 鈴木

- そう言えばこの前、永沢寺の採取会の時の標本が出てきたんですよ。御影師範学校の卒業生のご子息が持って来て、見てみたら見事にその時のものがあったんです。

- 樋口

- 親父の標本は全部ひとはくが取りに来てくれました。採取して新聞紙に挟んだままのものはだいぶほったらかしです。ここにあるようなちゃんとした標本にするのは、とても手間がかかりますからね。

- 安井

- 何回も新聞紙を取り替えないといけないのですよね。喜太郎も胴乱(小型のかばん)に3つほど標本がありました。小学校の頃の記憶ですけれどね。

- 樋口

- 貼り付けるのも大変ですよ。セロテープで貼ったものは全部駄目になりました。糊じゃなくて膠(にかわ:動物の皮や骨などを煮つめて作った接着剤)で貼るのが良いんですよね。

- 鈴木

- アラビアゴム(アカシア属の木の樹液から作った水溶性の糊)で貼るのが良いんですよ。

大先生のお尻をみんなで押して

- 樋口

- 親父は1936(昭和11)年に永沢寺で牧野先生に出会って、翌1937(昭和12)年に氷ノ山(ひょうのせん)へ行ったときに牧野先生に篠山に来てくださいと頼んだようなんです。それで、1938(昭和13)年5月9日に篠山へ来たんです。トケンランを見に来たようですが、当時は珍しくて大事にされていたみたいで。ところが私この前、牧野先生が来た日と同じ5月9日にトケンランを見に行ったら、まだ咲いていなかったんですよ。だから、その時本当に咲いていたのかなという疑問が出てきまして。でも親父は咲いていたと言っていたんです。

- 鈴木

- その年は早かったんでしょうかね。

- 樋口

- それで、牧野先生はトケンランの球根を東京に持って帰って、次の年に芽が出たので花も咲くだろうというはがきが届いたんですよ。

- 鈴木

- その時は、牧野先生は篠山に泊まったのでしょうか。

- 樋口

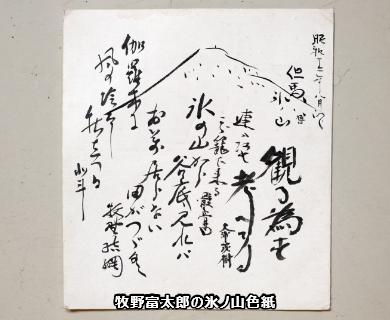

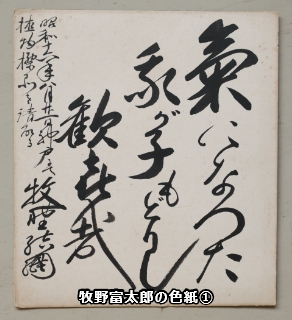

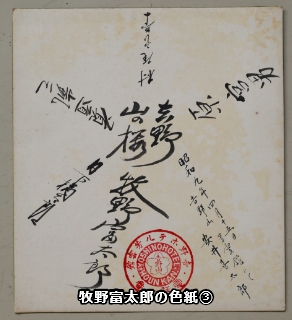

- 旅館近又楼(きんまたろう)に泊まって、翌日の5月10日は小金ヶ嶽へ登っていますね。牧野先生は77歳でしたから、山登りがしんどくて、みんなでお尻を押したと親父は言っていました。その時は200人近くが、3班に分かれて小金ヶ嶽に上がったらしいですよ。だから頂上で座るところなかったみたいで。近又楼で書いてもらった書がこれです。「牧野結網(けつもう)」ってありますよね。

- 安井

- 雅号ですか?

- 樋口

- そうですね。扁額(へんがく:横長の額)も近又楼で書いてもらったものです。これは家の座敷に飾ってありましたので子どもの頃から意味も分からず見ていました。旅館で書いているので落款(らっかん:作者の印や署名)がないのですが、後で落款があるものを送ってくれました。それがこれです(右下段画像)。これは氷ノ山の頂上で書いた色紙です。マジックペンのない時代に墨擦って持っていく厚かましさに感心します(笑)。

- 鈴木

- この時も多くの人が一緒だったそうですね。その時の8ミリフィルムが残っているのですが、ゾロゾロと人が登っていました。小金ヶ嶽の時もそうだったのでしょう。

無邪気で無鉄砲で子どものような人

- 鈴木

- 喜太郎さんの息子さんは、牧野先生の記憶があるのでしょうか。

- 安井

- 長男はもう亡くなりましたが、あったようですね。家に泊まりましたので直に会っていますし。色紙を書いていたと言っていました。色紙はうちに4~5枚あります。これはコピーですが、大阪植物学会って書いてありますね。

- 鈴木

- 川﨑正悦の名前があります。

- 樋口

- 堀勝さんもありますね。

- 鈴木

- 喜太郎さんは茨木にいたからか、大阪の人も多いですね。

- 安井

- 牧野先生の名前は裏面にあります。

- 鈴木

- 樋口さんは繁一さんから牧野先生の話をいろいろ聞いているでしょうね。

- 樋口

- 私が柏原高校に勤めていた頃も親父は健在でしたし、直接いろいろな話を聞いていたので、私なりに牧野先生のイメージは持っていましたね。親父は牧野先生を「子どもっぽい人やった」と言っていました。とにかくすることが無邪気で無鉄砲で、好き放題という感じもあったようですよ。

- 鈴木

- それがまた憎めないのでしょうね。

- 樋口

- だけど、植物に関する質問をしたら、ものすごくいろいろと説明してくれたと。自分がたずねたこと以上にと言っていました。

- 鈴木

- だから人気があったのでしょうね。牧野先生は全国で植物を見ていますから、地元の植物がどこそこにもあるとか、そんな話をしたのでしょう。

氷上回廊のある丹波は魅力的なフィールド

- 樋口

- 牧野先生が夏に山を登るときにも蝶ネクタイをしていたのはなぜなんでしょうか?蝶ネクタイして、ゲートル(すねの部分を保護する長い布)を巻いて。

- 安井

- 喜太郎の写真にも蝶ネクタイ姿で写っていることが多いですね。

- 鈴木

- 当時はみんなスーツを着て山を登っていたようなんですが、それは本人のポーズだと思いますよ。割とちゃんとキメていく人でしたから。

- 樋口

- 私も高校生くらいまでは、親父の採取会によくついて行ったんですよ。その時に親父はゲートル巻いていましたが、あれは牧野先生の真似かなと。蝶ネクタイはしていなかったですけれど(笑)。もしかしたら牧野先生は、植物に対して畏敬の念があり、蝶ネクタイで正装して山に入ったのかもしれませんね。

- 鈴木

- 日本の植物学はプロの研究者は少なかったけれど、ノンプロの研究者の層が厚かったんです。牧野先生は全国津々浦々を訪ねていますが、行く先々で地元の植物をよく知っている人が数人いて、自分が知らないことでも「それならあの人が知っている」というネットワークがあったんですね。丹波もそうで、以前からいろいろな人が調査していて、牧野先生が来たことで刺激を受けてより盛り上がったのでしょう。

- 樋口

- 丹波には氷上回廊があります。牧野先生はここで、南の植物と北の植物が混在していることに注目したのでしょうか。

- 安井

- 阪神地域と丹波地域など、植物を通じて自然を愛する人の交流があり、その点でも氷上回廊との何らかの結びつきを感じますよね。

- 鈴木

- 牧野先生は氷上回廊はもちろん、丹波全体に関心があったようですね。丹波では京都大学の先生も細かく動いていますし、喜太郎さんや繁一さんのような地元の研究者たちの成果も多いですし、当時から魅力のある植物学のフィールドだったことは間違いないでしょう。